空冷とは?水冷とは?AIデータセンターの排熱問題を完全解決!

従来、CPUサーバーで構成されるデータセンターでは、低コストで運用できる空冷式の冷却方法が主流となっていました。しかし、近年増加するAIデータセンターでは膨大な熱を発するGPUサーバーで構成されるため、より高効率な水冷式の冷却方法が求められています。そこで本記事では、空冷式・水冷式とはどのような冷却方法であるのか解説するとともに、持続可能性を見据えて省エネルギーに貢献する次世代の冷却装置についても紹介します。

株式会社バーテックでは、データセンター向けの24時間365日連続運転が可能なポンプシステム「BPユニット」を発売いたします。データセンターの冷却システムを標準化・ユニット化し、サーバーの拡張に柔軟に対応できるスケーラブルなシステムです。また、省エネで効率的な運用を実現します。

1.データセンターにおける冷却システムの進化

データセンターでは、サーバーから発生する大量の熱を効率よく取り除くため、さまざまな冷却技術が進化してきました。

データセンターが登場する以前、1960年代から1990年代前半までは、メインフレームコンピュータの冷却方法は水冷式が主流でした。これは、当時使用されていたバイポーラトランジスタが発熱量の大きい部品だったためです。しかし、発熱量の小さいCMOSトランジスタが開発されると、HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)など一部の高性能PCを除き、コスト的に有利な空冷式の冷却が主流になりました。

このため、データセンターが普及し始めた1980年代から1990年代後半にかけても、サーバーラックの冷却には空冷式がほとんど採用されました。具体的には、床下から冷気を吹き出してサーバーを冷却する「床吹出」や、空調によってサーバールーム全体の温度を一定に保つ方法が一般的です。

また、2010年代以降は、冷気と暖気の通り道を分ける「ホットアイル/コールドアイル」や、ラック背面に熱交換器を内蔵した扉でサーバーの排熱を直接冷却する「リアドア空調」など、空冷式の冷却性能を強化する技術も開発されました。

しかし、2010年代後半からAI開発が始まると、従来の空冷式では十分な冷却効果を得られなくなりました。従来型のデータセンターで用いられるCPUサーバーであれば1ラックあたりの消費電力量は220W程度であったため、20kWまで対応できる空冷式でも十分でした。しかし、AIデータセンターで稼働するGPUサーバーの消費電力量は1台あたり10kW以上であるため、従来以上の冷却技術が求められるようになりました。

そこで2020年代以降、液浸冷却やDLC(ダイレクトリキッドクーリング)など、高度な冷却性能を持つ水冷技術が開発されました。これらの新しい水冷技術は1ラックあたり15〜20kW、最大200kWもの冷却性能を有しているため、GPUサーバーラックの発する熱量にも対処できると注目されています。

また、今後あらゆる産業で生成AIが普及するにつれて生成AIの演算能力の上昇が求められるため、GPUサーバーのさらなる高密度化が想定されます。それに伴い、消費電力も上昇するため、AIデータセンターではこれまで以上に膨大な熱量に対処していく必要があります。そのため、今後はより高度な水冷技術を中心とした冷却システムが主流になっていくと予測されています。

|

年代 |

冷却の流れ |

| 1960年代〜1990年代前半 | メインフレームコンピュータの冷却に水冷式が用いられる |

| 1980年代〜1990年代後半 | データセンターの登場。空調による空冷式が主流となる。 |

| 2010年代 | ホットアイル/コールドアイル、リアドア空調など空冷を強化する技術が開発される。 |

| 2010年代後半 | AI開発が開始。空冷の限界を超えるGPUサーバーの発熱が問題になる。 |

| 2020年代以降 | 液浸冷却やDLCなど、膨大な熱にも対処できる新たな水冷技術が開発・注目されている。 |

| AIデータセンターについては、以下の記事で詳しく解説しています。 |

2.データセンターの冷却技術①空冷とは?種類と特徴

空冷は主に「自然空冷」と「強制空冷」の2種類に分けられます。

|

|

特徴 |

放熱媒体 |

代表的な冷却装置 |

冷却能力 |

| 自然空冷 | 空気の温度差による自然対流を利用して冷却 | 空気 | ヒートシンク | 約100W程度 |

| 強制空冷 | ファンで空気を強制的に流して冷却 | 空気 | ファン、ヒートシンク | 約10kW程度 |

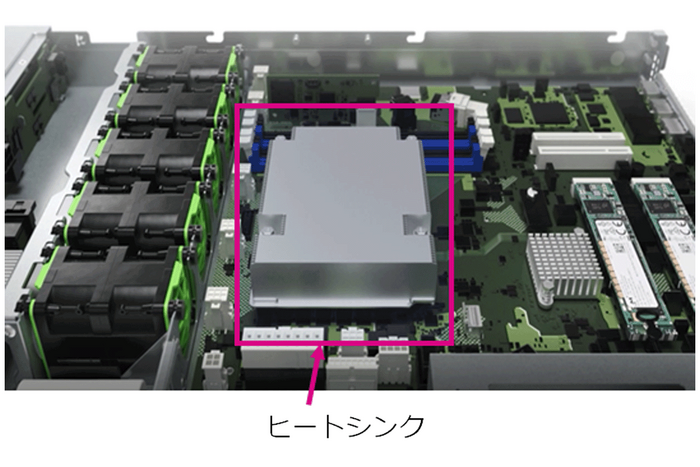

(1)自然空冷

自然空冷は、空気の温度差による自然な対流を活かして機器を冷却する方法です。熱が上昇する性質を利用して、対流により発熱部に入り込んだ冷たく重い空気が、温まると軽くなって上部へ自然に抜けていく仕組みとなっています。

ファンなどの機械的な装置を使わないため、電力消費を抑えられるメリットがある一方で、冷却効率は高くなく、放熱可能な消費電力は100W前後といわれています。そのため、サーバー本体内のCPUやメモリなどの高温箇所に熱伝導率の高いヒートシンク(冷却フィン)を設置して、自然空冷を利用した効率的な放熱に役立てられることが一般的です。

画像引用:https://247ps2.jp.fujitsu.com/servercheck/010202/index.html

(2)強制空冷

強制空冷は、ファン(送風機)を使って空気の流れを人工的に作り出し、効率的に熱を排出する方式です。ファンによってヒートシンクなど発熱部周辺の暖かい空気を強制的に排出、もしくは冷たい空気をヒートシンクに直接当てることで、自然空冷以上の効率的な冷却効果をもたらします。ただし、消費電力が増加する点や、騒音対策が必要となる場合がある点には注意が必要です。

強制空冷による冷却性能は1ラックあたり10kW程度とされており、1サーバーあたりの消費電力量が220W程度の一般的なCPUサーバーにも十分対応できるとされています。他方で、近年需要の高まるAIデータセンターで使用されるGPUサーバーの消費電力量は1サーバーあたり1万W(10kW)以上となるため、強制空冷をもってしても対応できない点が指摘されています。

3.データセンターの冷却技術②水冷とは?種類と特徴

水冷は、液体を用いて効率的にサーバーの熱を取り除く冷却技術です。大きく分けると4つの冷却方法があり、それぞれ異なる特徴を持っています。

|

|

特徴 |

放熱媒体 |

代表的な冷却装置 |

冷却能力 |

| 伝導冷却 | 発熱部に接触する冷却プレートにより冷却 | 水 | DLC(ダイレクトリキッドクーリング) | 80〜200kW |

| 対流冷却 | 絶縁液に発熱部を直接浸し、ポンプで液体を循環(対流)させ冷却 | 絶縁性の不活性液体 | 単相式液浸冷却 | 約15kW |

| 沸騰冷却 | 冷却液が発熱部で気化→凝縮→液化して冷却 | 絶縁性の不活性液体 | 二相式液浸冷却 | 20〜50kW |

| ハイブリッド冷却 | 冷却液により、サーバー後方から排出される熱を冷却 | 水 | リアドアクーリング | 約45kW |

(1)伝導冷却

伝導冷却は、CPUやGPUなどのプロセッサと接触するように設置された冷却プレートにより、発熱部を冷ます仕組みです。冷却プレートには熱伝導率の高い銅もしくは銅を含む合金が使われ、プロセッサで発生した熱をプレートに伝えます。さらに、プレート内部を通る冷却液が熱を受け取り、ラック内やサーバールームの床下に設置されたCDU(冷水分配器)で放熱することで温度が下がり、再度冷却プレートに送り込まれます。

画像引用:https://www.ntt.com/business/services/greennexcenter.html

伝導冷却を利用したサーバーの冷却方法はDLC(ダイレクトリキッドクーリング)とも呼ばれ、1ラックあたり80kWから最大200kWまでの消費電力に対応できる冷却能力があると見込まれています。

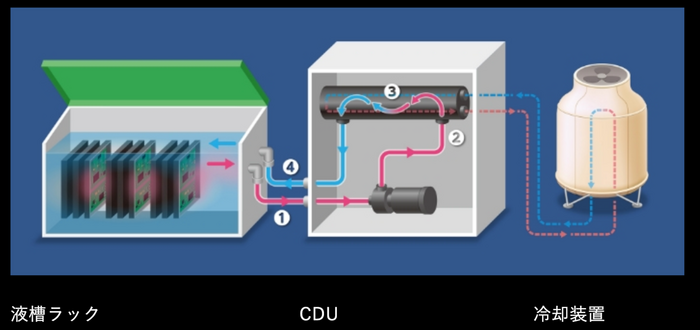

(2)対流冷却

対流冷却は、液浸ラックに満たした冷却液に発熱部を直接浸漬することで冷却する仕組みです。冷却液には「フッ素系不活性液体(フロリナート)」や「シリコンオイル」など、絶縁性の液体が用いられます。発熱部から受け取った熱により液浸ラックの上部に温まった冷却液が集まると、ポンプで排出されてCDUにて熱交換したのち、再び液浸ラックへと循環(対流)されます。

画像引用:https://datacenter-solution-forvice.com/iceraq/

この対流冷却の仕組みを利用した冷却方法は一般的に「単相式液浸冷却」と呼ばれており、インテルとKDDIが行った実証実験によると、15kWの最大冷却能力を満たすことが確認されています。

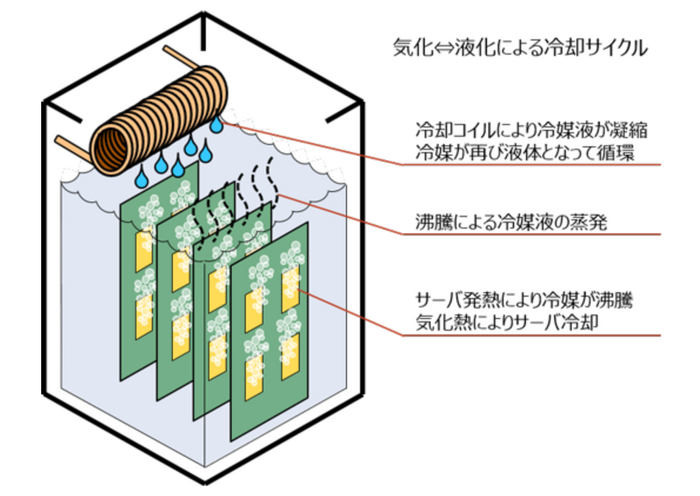

(3)沸騰冷却

沸騰冷却も、不活性絶縁性液体の冷却液で満たした液浸ラックに発熱部を浸漬する方式ですが、冷却液の熱を冷ます方法が異なります。沸点の低い冷却液は発熱部に触れることで気化して蒸気となり、冷却コイルにて凝縮され液体となって液浸ラックに戻り、再び冷却に使用されます。

画像引用:https://www.nttdata.com/global/ja/news/release/2022/060601/

沸騰冷却を利用した冷却方法は一般的に「二相式液浸冷却」と呼ばれ、製品にもよりますが20〜50kW程度の冷却能力があるとされています。

(4)ハイブリッド冷却

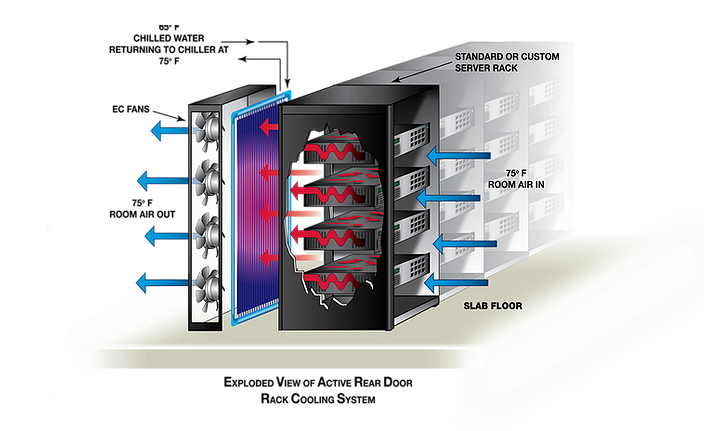

水冷と空冷のハイブリッドにより、冷却性能を大幅に引き上げる技術も注目されています。それが、「リアドアクーリング」といわれる手法です。

リアドアクーリングでは、サーバーラックの後方扉に設置した熱交換器内を循環する冷却液により、サーバー後方から排出される熱を瞬時に冷却します。冷却された空気はサーバールーム内に送り出され、再びサーバー前面から吸入される仕組みです。そのため、既存の強制空冷システムを活用しながら冷却性能を向上できるメリットがあります。

画像引用:https://www.dcasia-ltd.com/product/cooling/reardoor/motivair/

この手法により、1ラックあたり最大45kWまでの消費電力量を冷却できるといわれており、スーパーコンピューターやHPCなどの高発熱サーバーで使用されているほか、GPUサーバーの発する高温にも対処できると期待されています。

4.これからのデータセンターに求められる冷却技術とは?

ここまでデータセンターにおけるサーバーの冷却方法について見てきましたが、発熱量の多いGPUサーバーをベースとするAIデータセンターの急増に伴い、冷却に関する新たな課題が出てきています。そこで、これからのデータセンターに求められる冷却技術について解説していきます。

(1)省エネルギーで持続可能性につながる冷却装置が求められる

データセンターにおける電力や水の需要は、主にサーバーなどのデータ処理用の機器と、サーバー稼働に伴い発生する熱を冷ますための冷却システムにより構成されています。

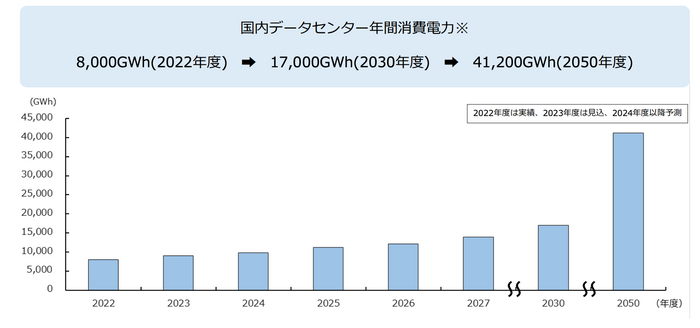

2024年に発表された株式会社富士キメラ総研の調査によると、国内データセンターにおける年間消費電力は、2022年度で約8,000GWhであり、2030年度には約17,000GWh、2050年度には41,200GWhにまで達すると想定されています。

また、2025年4月に発表されたIEA(国際エネルギー機構)の報告によると、一般的なAIデータセンターの年間電力消費量は10万世帯分に相当するとの指摘があります。

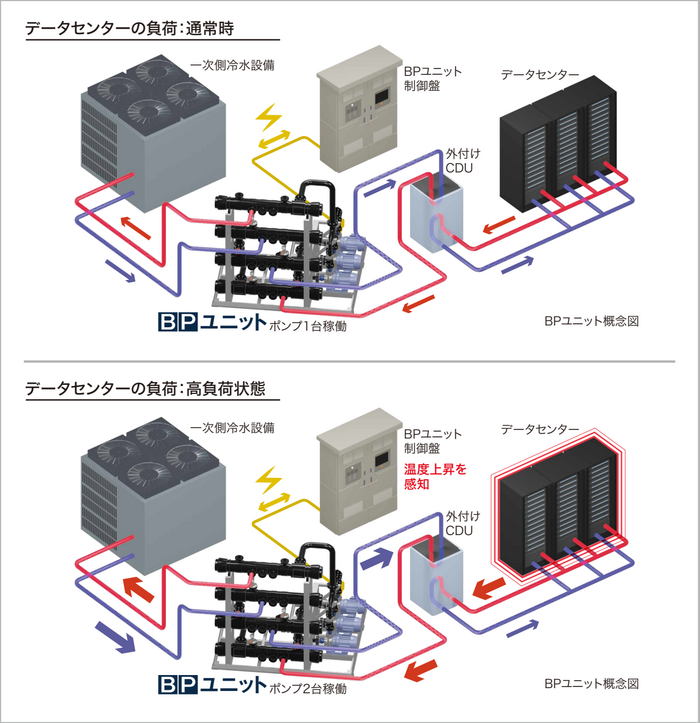

(2)省エネルギー化と運用効率の両立を実現する「BPユニット」

冷却システムのシステムCOP(エネルギー消費効率)を高めるには、ポンプや冷却塔など一時側冷却機の出力を抑えることが重要です。特に冷却水の出入口における水温差を大きくすると、必要な冷却水の量を減らせるため、効率向上に大きく貢献します。たとえば、冷凍機で作られる冷水の温度を下げれば、ポンプの送水流量を減らし、結果として出力の低減につながります。実際、冷却水の温度差を一般的な5℃から8℃に広げるだけで、流量を約60%以上も削減できた例もあります。

しかし、一次側冷却機に内臓されたポンプは一定の流速でしか運転できず、流量にも限界があります。そのため、冷却水の出入口の水温差に合わせて流量を柔軟に調整したい場合、外付けのポンプの導入が必要です。加えて、一次側と二次設備側の責任分岐点にあたるポンプが規格化されていないということも課題となっており、どのように導入すればよいか悩むケースも少なくありません。

こうした課題に対する有効な解決策として注目されているのが、株式会社バーテックが提供するポンプシステム「BPユニット」です。

BPユニットはデータセンター向けの冷却システムを標準化・ユニット化したもので、サーバーの拡張に柔軟に対応できるスケーラブルなシステムとなっています。そのため、設計や納期を大幅に短縮でき、24時間365日の連続運転が求められるデータセンターにおいて、ポンプシステムの構築・運用の難易度を大きく低減します。

また、最適化されたポンプ制御や排熱の可視化、高効率な冷却性能、強力なポンプシステム、遠隔制御なども搭載しており、省エネルギー化と運用効率の両立を実現できます。

| データセンターの水冷システム構築における課題を解決し、効率的かつ持続可能な運用を実現する 「BPユニット」の詳細はこちら |

まとめ

データセンターの冷却技術は、従来空冷式が主流でしたが、発熱量の大きいGPUサーバーの処理を必要とするAIデータセンターの急増により、より高度な冷却性能を持つ水冷式がメインとなりつつあります。一方で、これらのデータセンターが消費する電力や水の量も膨大であるため、省エネルギーな冷却方法が模索されています。

株式会社バーテックでは、データセンター向けの24時間365日連続運転が可能なポンプシステム「BPユニット」を発売いたします。データセンターの冷却システムを標準化・ユニット化し、サーバーの拡張に柔軟に対応できるスケーラブルなシステムです。また、省エネで効率的な運用を実現します。

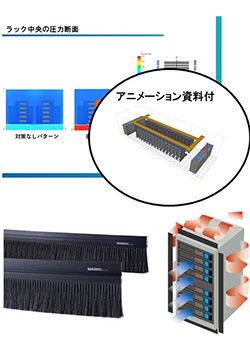

これで安心。ブラシ効果を裏付ける決定版

ヒートシャット®・ブラシ CFD解析資料

データセンターの安定稼働に大きく貢献「冷却」ではなく「排熱」するために、ブラシが空気の流れをコントロールすることを示した解析資料です。